Social

イノベーションマネジメント

研究開発方針

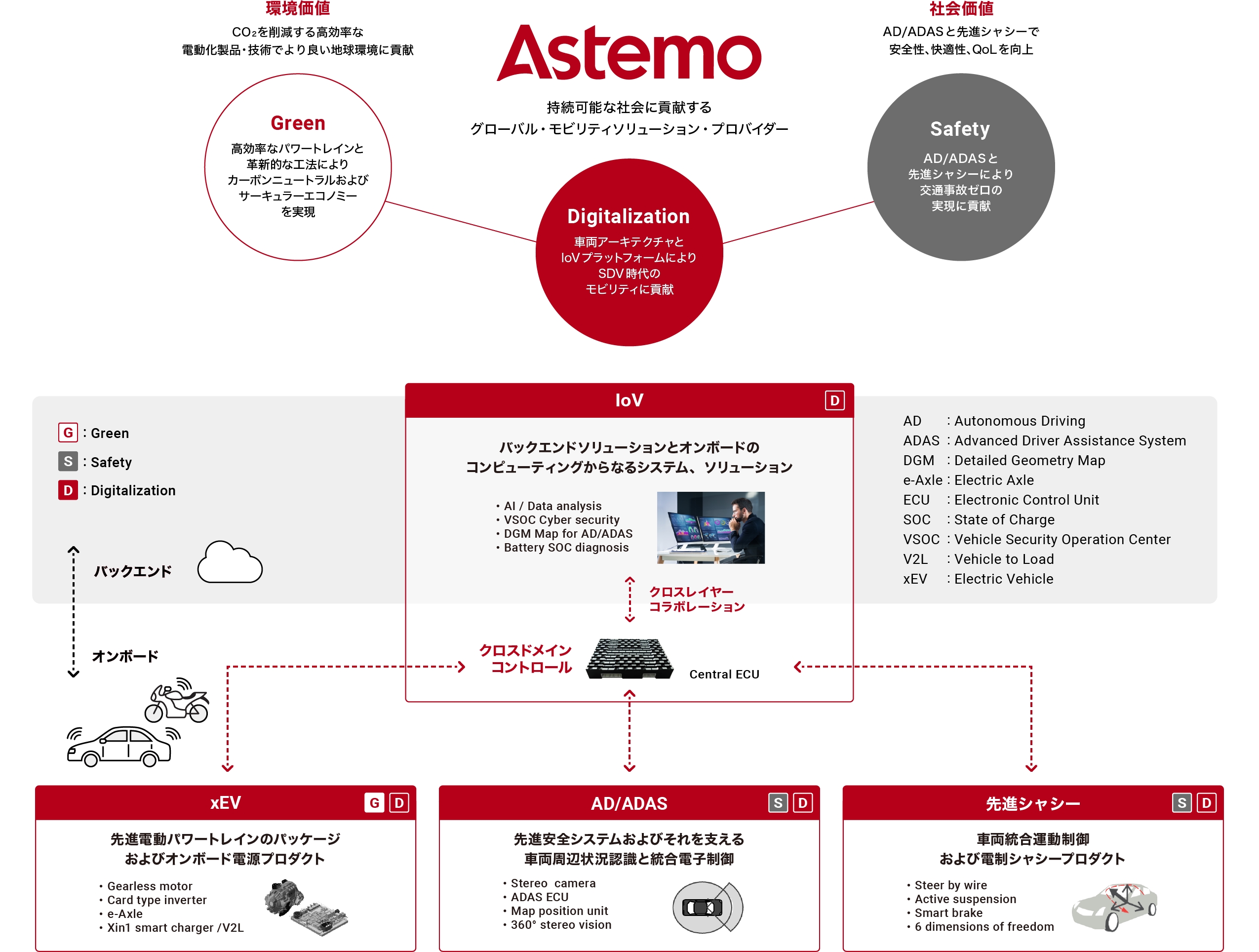

地球規模での気候変動やSDGs達成をめざす機運を背景に、持続可能な社会の一翼を担うモビリティ像が模索されています。この課題を解決するために、CASE(Connected、Autonomous、Service&Shared、Electric)と呼ばれる領域での技術革新が進められています。Astemoでは、世界をリードする先進的なモビリティソリューションの提供を通じて、持続可能な社会と人々の豊かな生活実現に貢献するというMISSIONを掲げ、CASE分野の技術革新を進めています。

Astemoでは“Green”“Safety”“Digitalization”という3つの大きな潮流に対して、

- 【Green】

- 効率的なパワートレインや革新的な工法によるカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーへの貢献

- 【Safety】

- AD/ADASや先進シャシーによる交通事故ゼロへの貢献

- 【Digitalization】

- 車両アーキテクチャとIoVプラットフォームによるSDV時代でのモビリティに貢献する、といった環境価値、社会価値を提供していきます。

環境価値に関しては、より良い地球環境の実現に貢献するため、CO₂を削減する高効率な電動化製品・技術で課題解決に取り組んでおり、社会価値に関しては、AD/ADASと先進シャシー技術による安全性、快適性、QoLの向上に取り組んでいます。こうした取り組みを通して、「持続可能な社会に貢献するグローバル・モビリティソリューション・プロバイダー」として、人々のQoLとお客さまの企業価値の向上に貢献していきます。

知的財産方針

2023年度においても知的財産部は、知財ガバナンスの観点における「自社知財の保護と他社知財の尊重」「自社ブランド価値を高める」といった2つの行動規範の下、活動を推進しました。また、2024年4月に知的財産本部となり、Astemoにて新たに策定されたMISSION・VISION・VALUESと知的財産本部の上位組織である技術開発統括本部の方針の下、「知財を用いて企業価値を高め、ステークホルダーの成長に貢献する」との方針を掲げ、以下の3点をミッションとしています。

- 事業と設計自由度の確保

- 知財情報の利活用

- 社会に貢献する新しい価値を知財で創る

これらを実現するための源泉は人財と質の高い発明にあると考えています。そのため、発明の捉え方や発明の拡張の方法などについて自らの発明をより良く把握し、表現できるようなツールを準備し、使い方を講義するなど技術者教育を実施しています。発明創生の実務では、知財担当者が公知例との差別化についてサポートして特許出願につなげていきます。出願前には、発明者だけでなく設計開発のエキスパートも参画する発明ブラッシュアップ会議において、関連技術とのシナジーや事業の観点からも技術や発明の質を高めるブラッシュアップを実施し、事業に貢献できる発明に仕上がっているかを確認しています。また、技術戦略や事業戦略、新たな価値の創造への知財情報の利活用を推進しており、2024年度は新たな情報分析ツールを導入し、これを加速/浸透させています。

このように、特許を主とする知財ポートフォリオを強化し、特に、社会課題を解決する技術や環境に貢献する技術などの知財化を通して知的財産を経営資源として強化することで、お客さまに求められる会社となることをサポートしています。

人財

グローバル人財マネジメントの考え方

Astemoでは、近年の合併・買収を通して、国籍、スキルなど多様性に富む従業員が活躍しており、優秀な人財が活躍できるインクルーシブで多様性を排除しない組織づくりの推進がこれまで以上に必要不可欠となっています。また、より良いモビリティ社会をめざして、社会やお客さまにイノベーティブなソリューションを提案したり、100年に一度の大きな変革を乗り越え、グローバルリーダーシップポジションを獲得し、メガサプライヤーへと成長したりしていくためには、従業員一人ひとりが社会課題を自分事として捉え、変化の中でけん引していく姿勢が重要です。Astemoは、これらを体現できるような人財の育成に取り組んでいます。

グローバル人財マネジメント戦略

Astemoは事業戦略に基づき、「社会貢献を志向する人財が集まり、いきいきと活躍する組織となるために、グローバル市場における”Employer of choice(選ばれる会社)” となること」をビジョンに掲げています。その実現に向けて定めた「People」「Mindset」「Organization」「Foundation」という4つの柱のもと、さまざまな強化施策を推進しています。

| 人財戦略の4つの柱 | 主な取り組み | |

|---|---|---|

| HR Strategy | People(Talent) |

|

| Mindset(Culture) |

|

|

| Organization |

|

|

| Foundation |

安全と健康の確保

Mission、コンプライアンス、グローバルリスクマネジメントの強化・徹底 |

|

DE&Iへの取り組み

Astemoは、多様性を高めるだけでなく、全ての個人が尊重され、その違いを生かして力を発揮することで組織としての活力も高めるために、積極的に環境整備や働きかけを行っています。

- DE&Iのビジョン

-

Astemoは、包括的な職場環境を構築・活用し、多様性を受け入れ、従業員がお互いを尊重し、刺激し合えるような環境をつくります。

労働安全衛生の基本理念

Astemoグループは、「Astemoグループ安全衛生ポリシー」を世界の全グループ会社と共有し、グループ一丸となって災害のない安全・安心で健康な職場づくりに努めています。また、「全ての労働災害は防ぐことができる」という信念の下、Astemoグループで働く全従業員がこれを共有し、自らの安全と健康を守る行動を積極的に実践するとともに相互に啓発し合う文化の構築に努めています。

Astemoグループ安全衛生ポリシー

“従業員の安全、健康、そして

Wellbeingは全てに優先します”

【基本方針】

Astemoグループは、「安全と健康を守ることは全てに優先する」という永続的な理念の下、「安全と衛生に妥協なし」の信念を持ち、全ての従業員が安心していきいきと働くことができる「安全・快適で健康な職場づくり」に、グローバル一丸となって取り組みます。

【基本的な取り組み】

-

1.

関係法規、法令ならびに自主管理基準の遵守

-

2.

安全衛生意識の高揚(ルールを守る人財・職場づくり)と各種リスクの事前対策による「労働災害」「火事故」「交通事故」の未然防止

-

3.

労働安全衛生マネジメントシステムによる安全衛生活動の維持向上

-

4.

組織的な健康管理および、きめ細やかな対応による「心と身体」の健康保持・増進

-

5.

さまざまなリスクに対する平時と有事の対応方法を策定し、被害を最小化

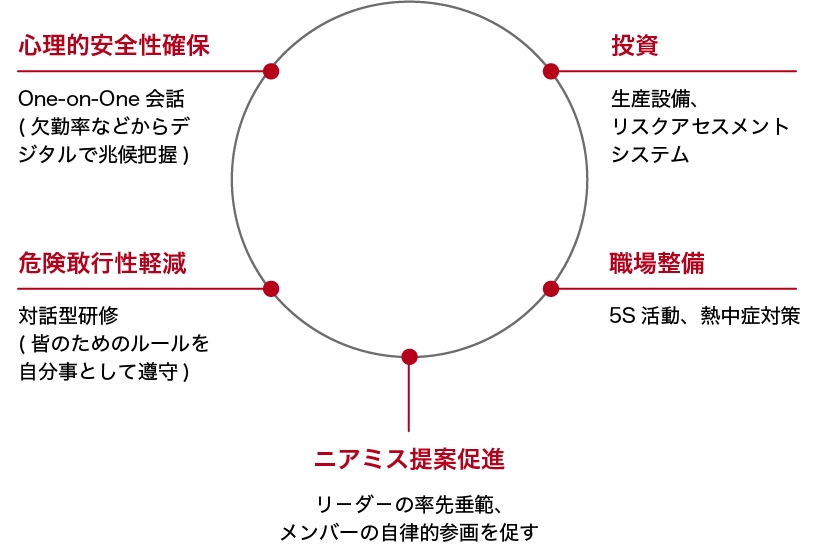

Wellbeing向上をめざした安全衛生からのアプローチ

安全と健康の基礎は共通であり、それは職場における満足度すなわち幸福度と、Wellbeingであると捉えています。Astemoは、TRIFR、ヒヤリハット報告数、離職率を安全衛生に関係するグローバルKPIとし、各職場の安全衛生状況をグローバルで管理していますが、さらに、これらを含むエレメントで構成したWellbeing KPIを設定し、職場をモニタリングしてWellbeing改善策につなげることをめざしています。このKPIにより、職場における安全衛生へのエンゲージメントを強化し、高い安全衛生意識と、正しい安全衛生行動を創造するWellbeing職場づくりをグローバルで進めていきます。

コラボヘルス*の推進

Astemoグループは、それぞれの特性に合わせて、独自の健康増進施策を実施するとともに、加入している健康保険組合が提供するサービスを最大限活用した従業員の健康維持・増進に取り組みながら、経済産業省の健康経営優良法人認定を継続的に取得できるよう取り組んでいます。

-

*

コラボヘルス:健康保険組合などの保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員およびその家族)の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること

人権

人権方針

Astemoは、「人権方針」を、社内規則の最高規範の一つに位置付けています。この方針では、国際人権章典*1、結社の自由および団体交渉権の効果的な承認、あらゆる形態の強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用および職業における差別の排除など労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO*2)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に記された人権の尊重が表明されています。その上で、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則*3」に基づく人権デュー・ディリジェンス(HRDD)*4や従業員への適切な教育の実施、Astemoグループが事業活動を行う国や地域の法令遵守、さらには国際的に認められた人権と各国・地域の法令の間に矛盾がある場合は、国際的な人権の原則を尊重するための方法追求が明確に定められています。

子どもの権利については、自社ならびにサプライチェーン上での児童労働および強制労働の排除に努めるとともに、子どもを含む人権にも配慮する旨が定められています。

-

*1

国際人権章典

国連総会で採択された世界人権宣言と国際人権規約の総称 -

*2

ILO:International Labour Organization

-

*3

「ビジネスと人権に関する指導原則」

本原則は2011年3月発表の「人権と多国籍企業及びその他の企業の問題に関する事務総長特別代表、ジョン・ラギーの報告書」に掲載(A/HRC/17/31) -

*4

人権デュー・ディリジェンス(HRDD:Human Rights Due Diligence)

事業上の人権への負の影響を特定して評価、防止・軽減策を講じて、その効果を継続的に検証・開示すること

バリューチェーンマネジメント

品質保証活動の考え方

Astemoでは、「基本と正道」「損得より善悪」という価値観を徹底し、「品質、信頼性第一」の考え方を全ての従業員が共有しています。そして、製品・サービスの提供にあたっては、お客さまのニーズや仕様を満たし、関連法令や基準を充足することはもとより、必要に応じて自主基準を設定し、品質と安全性を確保することを掲げています。Astemoグローバル品質マニュアルにおいても品質マネジメントの原則を示し、製品の企画・開発から設計・製造・試験・納入・保守サービスに至る全てのプロセスにおいて、「組織・管理」「技術」「人財」の観点から品質保証強化活動を推進しています。さらに、「『未然防止』が品質保証の本分」という考えの下、「不具合再発防止」にとどまらない「不具合未然防止」活動を強化しています。

失敗を分析し、徹底的に学ぶことを通して技術を発展させる手法を用い、重大不具合の発生時において、製品の技術上の原因のみならず、重大不具合に至ったプロセス・組織・動機的原因、再発防止について徹底的に議論し、製品の信頼性とお客さま満足の向上に取り組んでいます。

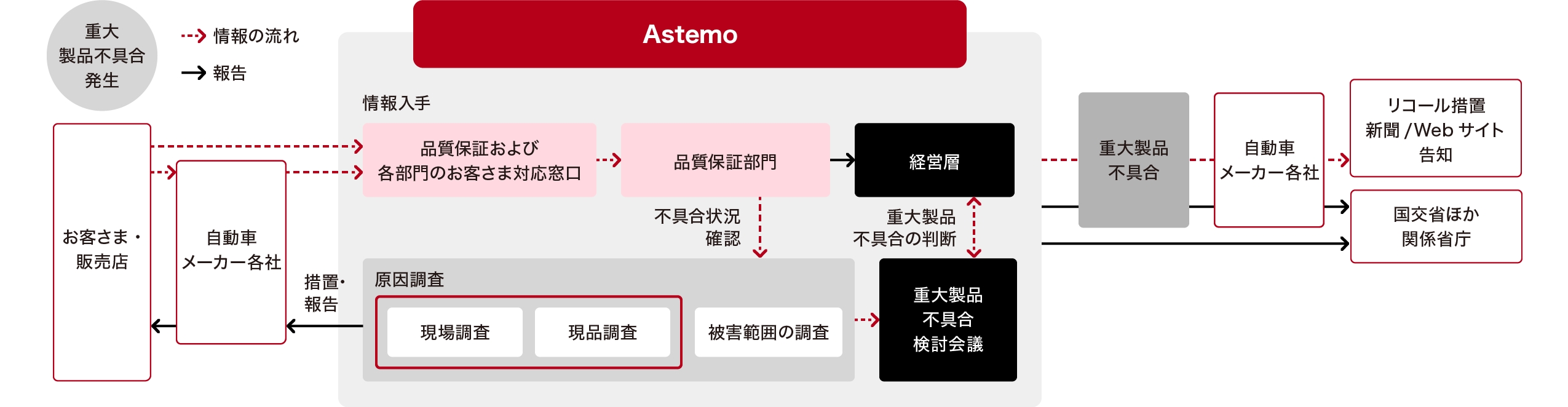

製品不具合発生時の対応

製品不具合が発生した場合は、製品担当部署が中心となって迅速に対応にあたります。重大な不具合の場合は、Astemoの直接のお客さまである自動車メーカー各社へ報告するとともに、速やかに経営層に状況を報告し、Astemo一体となって迅速かつ適切な措置を講じる体制を整えています。

製品に対し、過去に遡って対策を講じる必要があると判断した場合には、製品不具合が発生したときと同様に、Astemoの直接のお客さまである自動車メーカー各社と協議し、修理や交換などの措置を講じるとともに、必要に応じて所轄の省庁へ報告しています。

コミュニティ

社会貢献活動について

Astemoは、社会貢献活動を社会と事業の持続的な発展のための大切な活動と位置付けており、事業拠点のある地域を中心に推進しています。「安全」「環境」「人(次世代人財育成)」のマティリアリティを策定し、この3分野で活動を行い、お客さま、パートナー、従業員、地域社会など、全てのステークホルダーの皆さまとの持続的発展のために推進しています。

-

地域とのつながり(安全)

がん治療センターを支援するための募金活動をはじめ義援金寄付を含む被災地支援(仮設住宅の建設用地提供、食料・衣料品の収集から地域自治体への配布まで)、障がい者施設での作成物の販売支援などを行っています。

令和6年能登半島地震によって被災された方々の救援と被災地の復旧支援に役立てていただくため、総額2,000万円の寄付を日本赤十字社と石川県共同募金会を通じて実施しました。 -

地域の緑化活動(環境)

私たちの事業拠点のある各地域で、地域社会との交流を積極的に深めるとともに、生態系の保全や緑化活動、森林整備など未来に豊かな緑を残すための取り組みを行っています。

-

次世代技術者の育成サポート(人)

Astemoの社員が持つ専門知識や経験を生かして、次世代技術者の学びを支援する活動を行っています。

小学生を対象としたキッズエンジニア育成プロジェクトの実施(名古屋・仙台)、Honda エコ マイレッジチャレンジ*1への高校生参加チームに対する製品の供給と技術講習、学生フォーミュラ活動に参加している大学生チームへの製品供給や技術支援を通して、未来を担う技術者の育成に努めています。 -

JSAE*2キッズエンジニア2023

名古屋 「自動運転車で観光地をめぐろう」と題したプログラムを開催

仙台 「塩水でクルマが走るの?自分で作って走らせよう!」を開催

-

-

ジャパンマイコンカーラリー2023

ジャパンマイコンカーラリー2023に参加する高校生へテストコースを支援しました。

-

-

JSAE 学生フォーミュラ活動への支援

協議審査員としての人的支援およびブレーキ製品の提供と企業ブースの出展

-

-

*1

Honda4ストロークエンジンをベースに、1リッターのガソリンで何km走行できるか、無限の可能性に挑戦し、独創的なアイデアと技術を競う研鑽の場です。実際の競技では、規定周回数(距離)を規定時間の中で走行し、燃料消費量から「燃費」を算出して、その燃費性能の高さを競います。本田技研工業株式会社の主催により開催され、高校生クラスや専門学校・大学生クラスに加え、2005年からは中学生クラスも新設しています。

-

*2

JSAE:Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.(公益社団法人自動車技術会)